外埠传真

书画资讯,艺术资讯,书画新闻

陆维钊的“笔墨处方”——张立辰、姜宝林忆述恩师教学

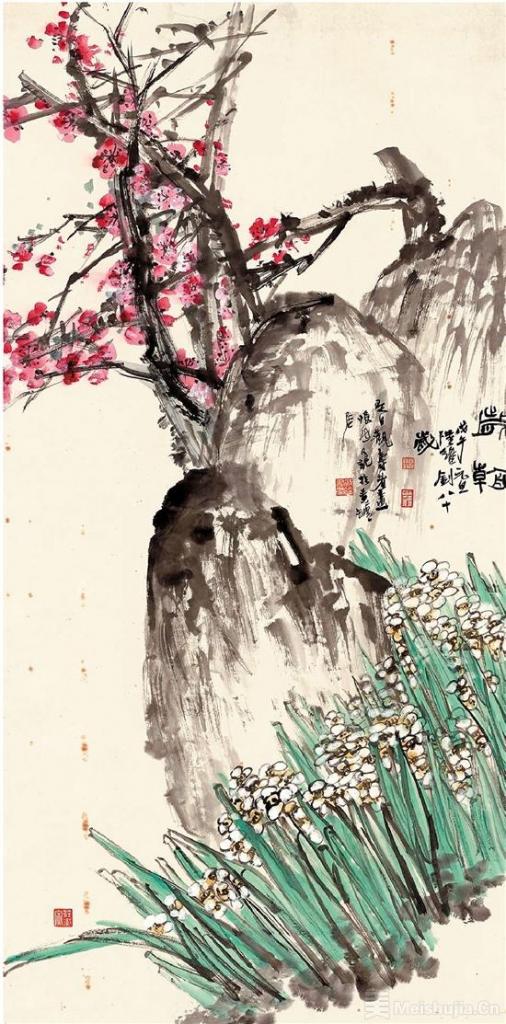

陆维钊 岁朝图 纸本 140×69cm 1978年 家属藏

在“万山青拥——陆维钊艺术文献展”现场,记者在一幅《竹石图》下,见到了陆维钊先生的两位学生——知名画家张立辰、姜宝林。张立辰谈及恩师时目光灼灼:“你看这幅竹枝的用笔,就是陆先生独创的‘蜾扁体’,每一笔都是书法与画意的交融。”

“把脉问诊”第一课

1960年秋的浙江美院教室里,陆维钊的教学从一场特殊的“诊断”开始。“他让每个学生当场写两幅字,不限内容,只为看透我们的‘笔性’。”张立辰回忆起自己当年用近乎颜体的字体写下了“祖国万岁”四个字,陆先生看完以后觉得用笔胆子不小,但是笔画过于肥大,缺少筋骨。开完这份“诊断书”后,陆先生还为张立辰开出“药方”——临柳公权《玄秘塔碑》,“柳体如剑,专斩虚浮之气”;而班上另一位用笔纤弱的女同学,却被要求临摹颜真卿的浑厚楷书,刚好跟给张立辰开的“药方”相反。由此,也看出陆维钊先生的因材施教,他会针对每个学生的不同性格和特点,用传统经典书法的用笔来改造学生的不良习惯。

“同时陆先生要求我们一定要临经典,他所指的经典就是过去原拓的碑帖,或者宋以前的拓本,它们能够保留这些大书家的原本精神。陆先生常会带我们到杭州西湖湖滨路上一家专门经营书法字帖的店里去挑选。我一直临写了三年《玄秘塔》,后来对于柳公权的笔法和字的间架结构才有所理解。快毕业时我又临了一段时间《云麾碑》。《云麾碑》笔底特别地秀润,但是笔力强健,字的间架结构很奇绝、有气势,这对我后面的创作受益很大。”

砚池边的师道温度

砚池之畔,陆维钊的师道温度同样令人动容。姜宝林忆述陆维钊时说道,先生一生都是谦虚、谨慎、低调,关起门来做学问。他的治学态度不仅成就了他个人的卓越成就,更深深影响了我们这一代学子。

“我是1962年考入浙江美术学院(现为中国美术学院),陆先生给我们上书法篆刻和古典诗词,给我们的第一印象就是非常严厉。比如,先生要求每日晨课第一件事就是洗砚台,在那个没有现成墨汁的年代,这样的仪式显得尤为庄重。若作业中稍有瑕疵,无论是多余的墨迹、皱褶的纸张,还是其他任何不洁之处,次日课堂上必将迎来陆先生的严厉批评。当时,我们心中或许有过不解,但随着时间的推移,我们逐渐领悟到陆先生良苦用心背后的深意:洗净砚台磨新墨,实则是磨去浮躁,让敬畏从笔尖生根。”这份敬畏,不仅是对技艺的尊重,更是对文化的传承与发扬。姜宝林表示,如今回想起来,我们无不感激先生当年的严格要求,让我们打下了扎实的知识与技能基础,为日后的学术道路铺设了坚实的基石。

他既是严师,亦是慈父,课上严厉严肃,课下对学生却是温和体贴。张立辰回忆道,当时有同学买不起砚台,陆先生就到家里面拿一个大砚台给学生用。学生有困难,他都耐心相助。“陆先生和潘天寿先生,包括其他几位老先生都有这个特点,就是自己做学问做得很高很深,并一心为民族文化、民族艺术的传承发展教学,所以他们都自称‘教书匠’。我们受他们影响,也要做‘教书匠’。如今我们续着先生的砚田,才懂‘匠’字里藏着多少敬畏。”